विशेषज्ञों ने बताया पार्थेनियम नियंत्रण का फार्मूला

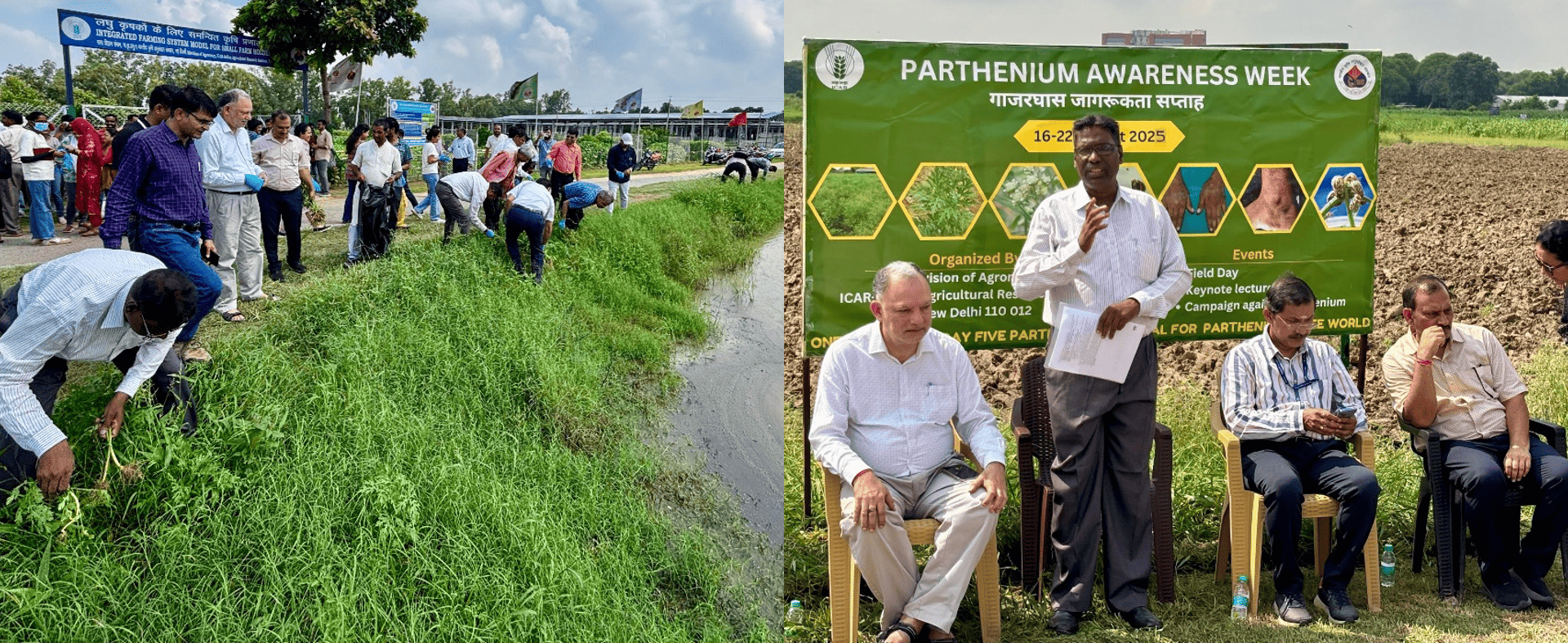

आईएआरआई ने मनाया पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह, विशेषज्ञों ने दी नियंत्रण की सलाह

नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–आईएआरआई), नई दिल्ली ने बुधवार को पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नामक खतरनाक खरपतवार से कृषि, पर्यावरण, मानव और पशु स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया।

संस्थान की पहल

कार्यक्रम का उद्घाटन आईएआरआई के संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) डॉ. सी. विश्वनाथन और संयुक्त निदेशक (विस्तार) डॉ. आर. एन. पडारिया ने किया। इस मौके पर सस्य विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉ. एस. एस. राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि “यह अभियान न केवल किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग बढ़ाता है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।”

विशेषज्ञों के विचार

खरपतवार विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. टी. के. दास ने मुख्य व्याख्यान देते हुए पार्थेनियम को भारत की कृषि के लिए सबसे खतरनाक आक्रामक खरपतवार करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खरपतवार यदि नियंत्रित न किया जाए तो फसलों की उत्पादकता 40 से 50 प्रतिशत तक घट सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की—

“एक व्यक्ति, एक दिन, पाँच पार्थेनियम पौधे उखाड़े, मिलकर पार्थेनियम मुक्त भारत बनाएँ।”

डॉ. विश्वनाथन ने अपने संबोधन में कहा कि पार्थेनियम जैसे खरपतवार कृषि विकास की दशकों की मेहनत को प्रभावित कर देते हैं। उन्होंने शोधार्थियों को नई तकनीकों और पर्यावरण हितैषी उपायों के विकास की दिशा में काम करने की सलाह दी।

वहीं, डॉ. पडारिया ने कहा कि यह केवल जागरूकता से नहीं रुकेगा, बल्कि किसानों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी से ही इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

क्यों मनाया जाता है पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह?

हर वर्ष अगस्त माह में आईसीएआर के नेतृत्व में देशभर में यह जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसमें किसानों, छात्रों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों को शामिल कर पार्थेनियम की रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। इस बार भी अभियान में जैविक नियंत्रण (जाइगोग्राम्मा बिकोलोराटा बीटल), कम्पोस्टिंग, प्रतिस्पर्धी फसलों की बुवाई और सुरक्षित खरपतवारनाशी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया।

पार्थेनियम के दुष्प्रभाव

-

मानव स्वास्थ्य पर असर: इसके पराग और ‘पार्थेनिन’ नामक रसायन से दमा, एलर्जी, एक्ज़िमा और श्वसन संबंधी रोग होते हैं।

-

पशुओं के लिए हानिकारक: दूषित चारे से दूध की गुणवत्ता और मात्रा कम होती है।

-

फसलों की उपज पर प्रभाव: मिट्टी के पोषक तत्व और नमी सोखकर यह फसलों की उत्पादकता घटाता है।

-

जैव विविधता को खतरा: यह देशी पौधों और चरागाह भूमि को खत्म कर पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ता है।

नियंत्रण के लिए सुझाए गए उपाय

विशेषज्ञों ने एकीकृत रणनीति अपनाने पर जोर दिया। इसमें शामिल हैं—

-

फूल आने से पहले पौधों को यांत्रिक तरीके से उखाड़ना,

-

उखाड़ी गई सामग्री का कम्पोस्ट बनाना,

-

प्रतिस्पर्धी फसलों की बुवाई करना,

-

जैविक नियंत्रण हेतु बीटल का प्रयोग,

-

और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित खरपतवारनाशी का प्रयोग करना।

सारांश

आईएआरआई में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के बीच चर्चा का केंद्र रहा, बल्कि किसानों और आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। विशेषज्ञों ने दोहराया कि पार्थेनियम से निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक भागीदारी ही सबसे प्रभावी रास्ता है। इस आयोजन ने पुनः यह विश्वास दिलाया कि यदि वैज्ञानिक, किसान, छात्र और समाज मिलकर काम करें तो आने वाले वर्षों में “पार्थेनियम मुक्त भारत” का सपना जरूर साकार होगा।